Meine Mutter hat mich in die Kreisstadt gebracht und geweint. ‘Wenn du in Deutschland angekommen bist, schreib einen Brief. Und wenn es dort schlecht ist, mal eine Blume, das errät keiner.’ Aus Vorsicht, dort wurde ja auch kontrolliert. ‘Und wenn es gut ist, dann schreib gar nichts.’

Viktor Schuldeschow,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“,

S. 108

Um die 30.000 Lager für Zwangsarbeiter:innen gab es im Deutschen Reich. Es gab Konzentrationslager, Lager der Gestapo, Lager für Kriegsgefangene und Arbeitslager für zivile Zwangsarbeiter:innen. Unterschiedliche Betreiber waren für die Lager verantwortlich: Firmen, Kirche und Kommunen konnten eigene Lager auf ihrem Gelände einrichten. Sie waren für die Unterbringung und Versorgung der Zwangsarbeiter:innen zuständig, ebenso für die Auszahlung der extrem niedrigen Löhne. Die Arbeitstage waren lang, und es gab kaum bis gar keine Freizeitmöglichkeiten. In der Rüstungsindustrie mussten die Zwangsarbeiter:innen meistens schwere körperliche Arbeit verrichten. Die Arbeit für Landwirte und in den Haushalten war unter den Zwangsarbeiter:innen beliebter, weil sie als einfacher wahrgenommen wurde, jedoch gab es keine Wahlmöglichkeiten. Während der letzten Kriegsjahre wurden die Bestimmungen und Regeln für die „Ostarbeiter“ ein wenig abgeschwächt, so dass sie in ihrer Freizeit Bekannte oder Freunde in anderen Lagern besuchen oder sich ein wenig Geld in der wenigen Freizeit dazu verdienen konnten. Die Bedingungen hingen insgesamt jedoch sehr von den deutschen Verantwortlichen ab: Jede:r in der deutschen Gesellschaft hatte die Möglichkeit, die Behandlung der „Ostarbeiter“ durch sein eigenes Handeln zu beeinflussen.

Sie wählten uns so aus: sie guckten nach, ob wir gesund sind, überprüften unsere Arme und Beine, also, ob wir arbeiten können. Für die Textilfabrik, in die ich kam, suchten sie sich junge, eher zierliche, geschickte [Mädchen] aus. […] Die großen, kräftigen, robusten wurden für schwere Arbeiten genommen.

Anna Kirilenko,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 136f

„Ostarbeiterinnen“ vor einer Baracke

Foto © Memorial International/Fonds 21

Wir wurden nach Erfurt gebracht. Dort gab es eine große Freifläche mit Holzbaracken. Das war ein Handelsplatz für Arbeitskräfte. Dorthin kamen Gutsbesitzer, Witwen, Soldaten, Beamte und suchten sich Arbeiter aus. Sie ließen uns antreten, tasteten Arme und Schultern ab, schauten in den Mund. Wie auf einem Sklavenmarkt.

Lawrenti Nowochatko,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 138

Werksausweis Manizka Filka (Porzellanfabrik Bernhardshütte GmbH)

Foto © Memorial International/Fonds 21

Werksausweis Nadeshda Koska (Dynamit-A.-G.-Werk Krümmel)

Foto © Memorial International/Fonds 21

Dort stand das Häftlingslager Neumeyer. Etwa 50 Leute aus dem Dorf Sinije Lipjagi und seiner Umgebung landeten dort. Die Arbeitszeit dort war von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. An den Samstagen verkürzten sie immer die Arbeitszeit, und an Sonntagen mussten wir gar nicht arbeiten.

Wir bekamen dort 2 Mahlzeiten täglich. Mittags um 12 Uhr und abends um 6 Uhr. Was gab es denn zu essen?

Irgendeine Brühe mit Rüben, Kartoffeln und Wasser.

Und mehr nicht. Brot bekamen wir noch dazu. 200 bis 250 g für den ganzen Tag.

So war das… Ich hatte zum Glück einen guten Meister. Er hat unsere Situation verstanden, im Gegensatz zu dem Meister, der mir gegenüber arbeitete. Wenn der andere herankam, und es einen Pfusch gab, da kam er zu der Gefangenen, schrie sie an und fing an, sie zu schlagen. Doch im Jahre 1944 wurde so etwas verboten. Hierdurch durften wir nicht angefasst werden. Da ist dieser Meister fast vor Wut geplatzt, er durfte uns jedoch nichts tun. Und am 16. April 1945 wurden wir von den Amerikanern befreit.

Alexandra S., Interview za350, 07.07.2005, Interview-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“

Hatten Sie etwas Besseres erwartet? Natürlich hatte ich das. Es gab doch die Propaganda, alles Mögliche war versprochen worden. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich in einer Baracke hausen muss, die hinter drei Reihen Stacheldraht steht. Das kam völlig unerwartet.

Arkadi Koshajew,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 145

Die Baracke war in Zimmer eingeteilt, in jedem waren 20 Personen. Waschbecken und Toilette draußen. Doppelstockpritschen, ein Nachtschrank für vier Leute. Was sollten wir da schon reintun?

Larissa Schwydtschenko,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 152

Gruppenbild in einem Lager vor einer Baracke

Foto © Memorial International/Fonds 21

Wir traten draußen an. Unter uns war eine Dolmetscherin aus Kiew. Die konnte Deutsch, aber nicht mehr als wir, auch nur aus der Schule. Aber die stand dann neben dem Lagerleiter. […] Sie war eine Assistentin vom Lagerleiter. Wir mussten auf sie hören, alle Anweisungen kamen über sie, und wir mussten sie dann ausführen. Sie warnte uns: ‘An Flucht braucht ihr gar nicht zu denken, hier sind Polizisten mit Hunden, die fangen euch sowieso wieder ein …

und erschießen euch auf der Stelle.

Wenn ihr am Leben bleiben wollt, dann hört gut zu und macht, was man euch sagt. Ihr seid eine Sklavennation, unsere [Truppen] haben Moskau schon eingenommen, sie sind dort, sind schon in der [Sowjet]union. Ihr werdet jetzt hier bei uns arbeiten.’ Was hätten wir tun können? Wohin sollten wir fliehen? Um uns herum war nur Wald, und überhaupt war es ein fremdes Land.

Taissa Tolkatschowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 157

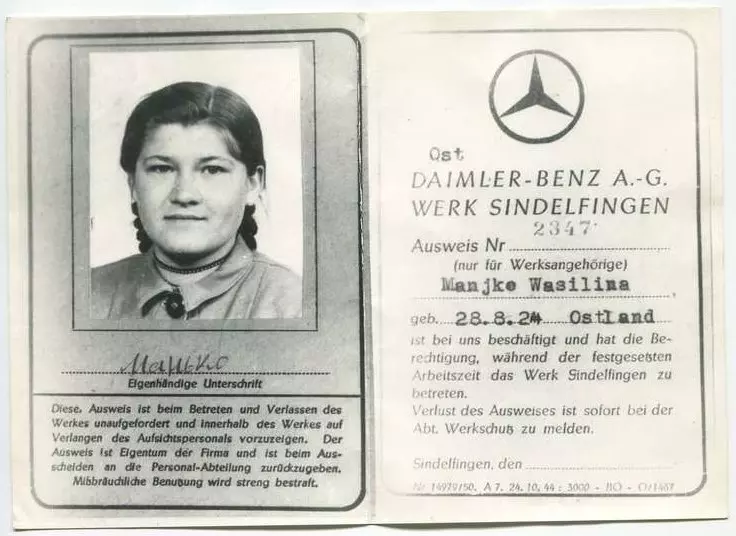

Arbeitsausweis für „Ostarbeiterin“ Manjke Wasilina (Daimler-Benz-AG Werk Sindelfingen)

© Memorial International/Fonds 21

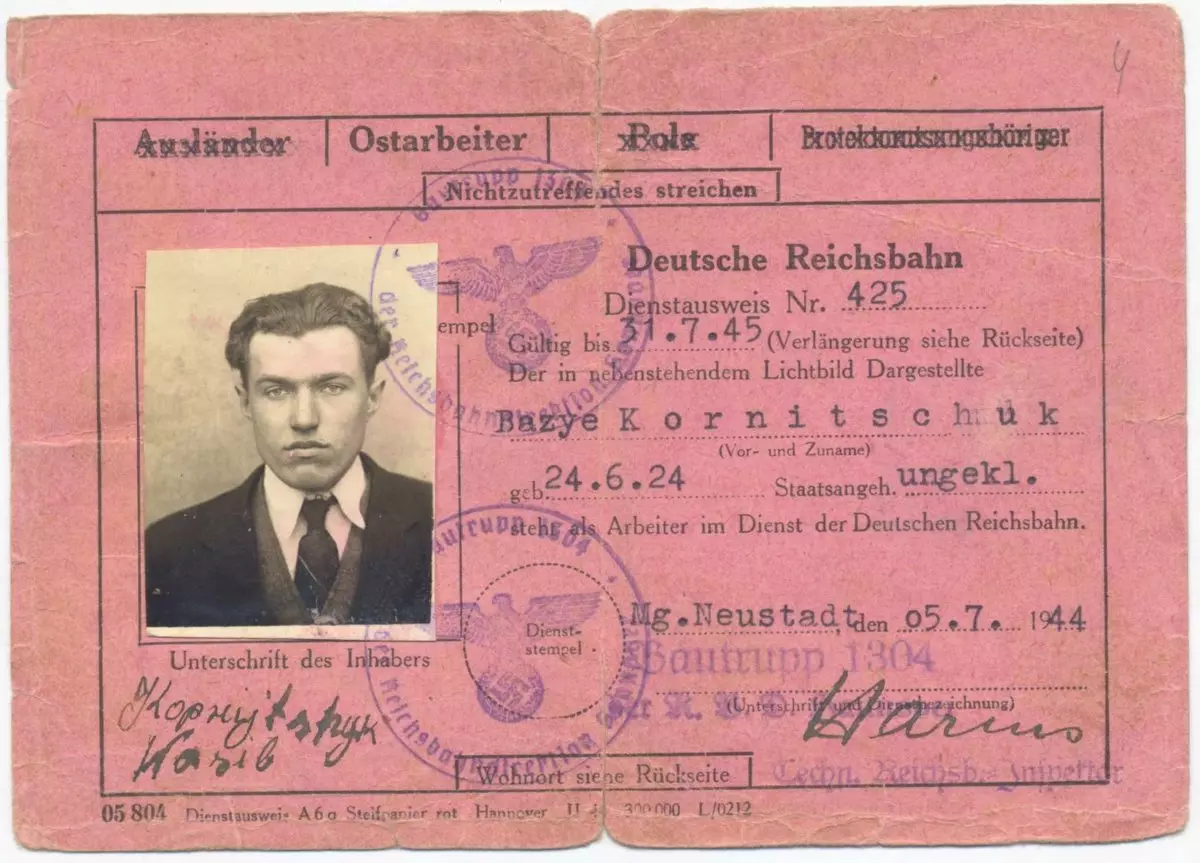

Dienstausweis Bazye Kornitschuk (Deutsche Reichsbahn)

© Memorial International/Fonds 21

Ich stand an der Presse, wir haben Ziegel hergestellt. Ich war wahnsinnig müde, die Hände waren geschwollen. […] Es war Fließbandarbeit, und wenn ich mal dringend musste, dann schimpfte ich laut, rief nach dem Meister, der stellte den Schalter ab, und ich rannte zur Toilette. Er fluchte gewaltig über mich, denn die Presse musste angehalten werden, und das senkte den Produktionsausstoß.

Valerija Fjodorowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 192

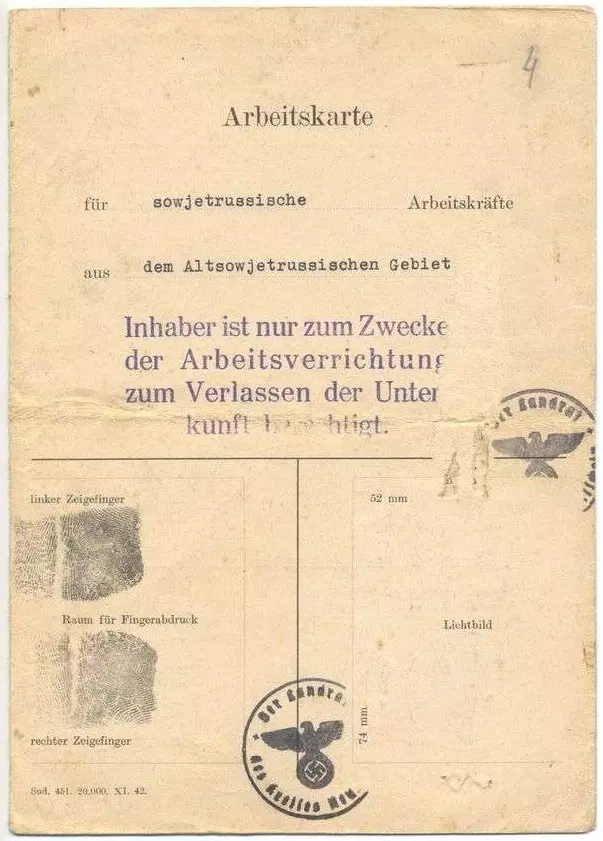

Arbeitskarte Tatiana Kisliza mit Hinweis: „Inhaber ist nur zum Zwecke der Arbeitsverrichtung zum Verlassen der Unterkunft berechtigt.“

© Memorial International/Fonds 21

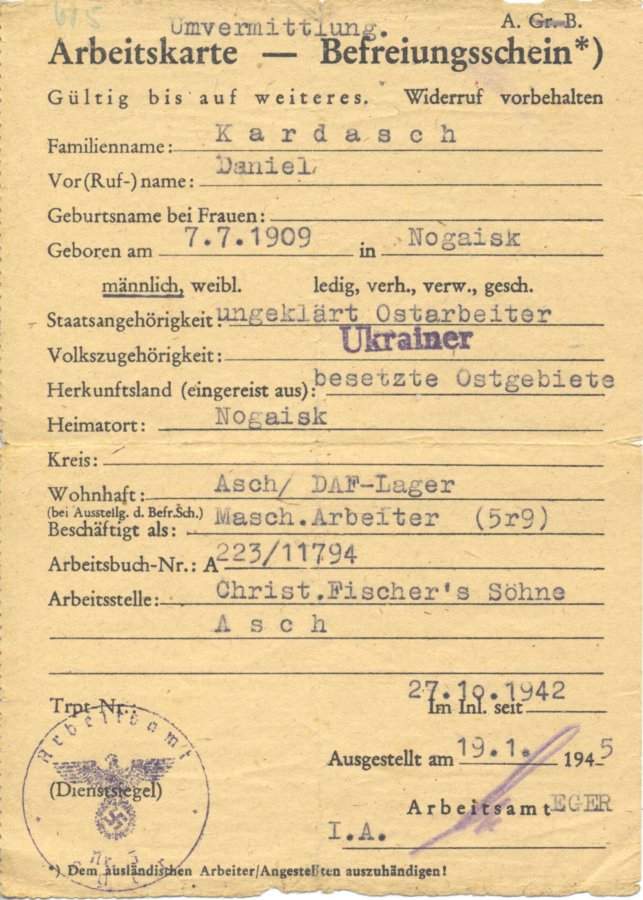

Arbeitskarte Daniel Kardasch

© Memorial International/Fonds 21

Wenn wir von der Arbeit zurückgebracht wurden, standen die Deutschen am Straßenrand, jeder vor seiner Gartentür, und die Kinder haben mit Katschis auf uns geschossen. Wenn jemand von einem Stein getroffen wurde, haben sie gelacht. Du bist da langgelaufen und hast gesehen – aha, da ist wieder so ein Kleiner, der hat was vor. Und wartest drauf, ob er dich trifft oder nicht.

Nikolai Bogoslawez,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 144

Kolonne von „Ostarbeitern“ auf dem Weg zur Arbeit

Foto © Memorial International/Fonds 21

Lagerausweis Alescej Postojalko (DAF Gemeinschaftslager Trassenheide-Süd)

© Memorial International/Fonds 21

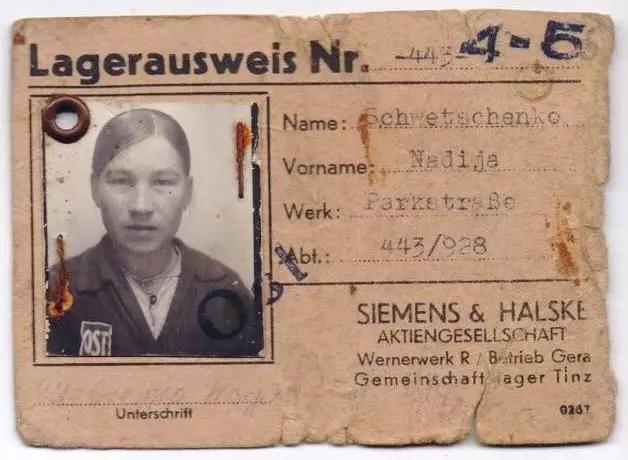

Lagerausweis Nadija Schwetschenko (Siemens & Halske Gemeinschaftslager Tinz)

© Memorial International/Fonds 21

Die übrigen kamen in ein Bergwerk nach Deutsch-Oth, in die Stadt Deutsch-Oth. Das ist in Elsass-Lothringen. Es war ein Eisenerzbergwerk. Es nannte sich Lager Ost.

Da gab es welche aus Orjol, aus dem Gebiet Orjol jetzt, Kursk, Belgorod, Charkow, Poltawa und Kiew – das waren also hauptsächlich die Gebiete, aus denen da Leute waren. Das waren alles Jugendliche, da gab es nur junge Leute, ja.

Das heißt, man hat uns in dem Bergwerk … Wir haben in dem Bergwerk Verladearbeiten gemacht. Äh, das heißt, man hat uns … Der Sprengmeister, einer aus der örtlichen Bevölkerung, hat diese Erze gesprengt, und wir haben das mit Loren abtransportiert.

Es gab da gar keine Hygiene, äh, das heißt, die Ernährung war durchgehend schlecht, durchgehend, ja, Rüben und Kartoffelabfälle, das heißt, all das, all das war genau, was es bei uns gab.

Und dazu gab es in der Schlange beim Mittagessen, bei der Essensausgabe, noch so einen Ljowa mit einem Stock.

Er hat die ganze Zeit in, in den Backen Tabak gelutscht. Das heißt, er hat, er hat, wenn einer mal nicht, nicht richtig in der Schlange stand, dann hat er ihm sofort mit dem Stock auf den Rücken oder mit dem Stock auf den Kopf gegeben, das war ihm ganz egal, ja.

Zugegeben, die örtliche Bev… Beve… die örtliche Bevölkerung, äh, hat überhaupt versucht uns zu helfen. Sie haben uns Brot über den Stacheldraht geworfen, ein andermal irgendwelche Lebensmittel da.

Naja, im allgemeinen hieß das, wenn es einem gelang, dort etwas zu finden, konnte man sich das nehmen, ja. Wir sahen, dass es schlecht lief, dass die Ernährungslage unerfreulich war. Das kann man wohl begreifen, dass das im Bergwerk nicht das Wahre war, das war ja eine unerfreuliche Sache.

Zugegeben, der Ka… der Sprengmeister hatte sieben Kinder. Der hat jeden Tag jedem von uns ein belegtes Brot mitgebracht. Allen vieren hat er was gegeben, da haben vier von uns gearbeitet, russ… alles Russen.

Ein sehr guter Mensch, ein sehr guter, ja.

Er hat uns ja auch Zeichnungen zum Kriegsverlauf gemacht. Stalingrad, also Stalingrad, im Großen und Ganzen hat er uns alles erzählt. So. Ja, ein sehr gutherziger Mensch. Also, ich konnte einfach nicht …

Wenn wir unse… Naja, er lebt wahrscheinlich nicht mehr. Er war natürlich älter als wir.

Wir hatten die ganze Sache schon satt, wir dachten, es läuft schlecht. Wir mussten was tun. Was? Wir mussten fliehen.

Und eines Tages hat die Wache uns also ins Bergwerk geführt, und ich weiß nicht mehr ganz, die waren irgendwo hinter einer Straßenecke, ja, in diesem Städtchen hinter einer Straßenecke. Wir gingen, Dings, hin und sahen – die Wache war nicht da. Und – zack, sind wir weggelaufen.

Zu viert, also alle diese Jungs, die zu uns gehörten, aus demselben Dorf. Wir flohen und waren dann im Wald, naja, ungefähr eine Woche oder zwei lebten wir im Wald und schliefen im Wald. Wir haben uns direkt Nadel… Nadeln untergelegt und da also geschlafen, ja.

Was ich also interessant finde, dass, so viel es da auch gab und geschrieben wurde: ‘Partisanenbewegung’ und so weiter – ich habe da niemanden gesehen. Zu essen gab uns, äh, die örtliche Bevölkerung. In dem Dorf, in dem …

Wir waren da bei einem Dorf. Sie s… sagten uns, es sei so: ‘Also, diese Scheune hier, da geht ihr hin, da ist immer was zu essen für euch. Naja, zu uns ins Dorf nehmen können wir euch nicht, weil die Gestapo uns dann verhaftet.’

So verbrachten wir diese Zeit also dort. Es gab da bei uns so einen Bach. Wir aßen z… vielleicht war das u… ja, erst haben wir uns gewaschen, wenn auch nur ein wenig, ja. Naja, selbstverständlich hat uns irgendwie mal, ja, alles, alles ging gut – da trafen wir einen deutschen Förster.

Wer er war, welcher Nationalität, das weiß ich nicht genau, also, alles in allem, ein Förster. Er … Und wir sahen, dass er da das Abzeichen der Faschisten hatte. Wir wurden darauf aufmerksam, er begriff das, er bemerkte es und sagte:

‘Ja, unwichtig, das muss ja so sein, es geht nicht anders’,

sagte er also, ja. Er gab uns Brot und Speck, all das also, ja. Und wir haben ihm sozusagen alles geglaubt.

Am nächsten Tag gingen wir zu diesem Ba… Bu… Bach, den es da gab, um uns zu waschen, und da verhaftete uns die Gestapo: vier Leute mit Pistolen, das war ́s. Ja, sie verhafteten uns und … Richtig, sie führten uns durch das Dorf, und da hatten sie anscheinend irgendeine Dienststelle, wo sie uns da unterbrachten in dieser Dienststelle.

Dann, das heißt, nach Dings, fuhren sie uns zur Bahnstation und schickten uns nach Ludwigshafen, in die Stadt Ludwigshafen, äh, wo an… anscheinend da die zentrale Gestapo-Dienststelle war. Wie lang sie uns dort also festhielten?

Ich glaube, drei Tage. Drei Tage hielten sie uns dort fest und verprügelten uns also ein paar Mal. Wobei sie uns zwangen, uns gegenseitig zu schlagen. Ja, wir haben das da mit Peitschen gemacht, selber.

Und wenn sie sahen, dass einer nicht richtig zuschlägt, dann nahmen sie sie und schlugen ihn, den, der nicht richtig zugeschlagen hatte.

Danach schickten sie uns, wir wussten das gar nicht, wir dachten, das sei ein Lager Ost. Erst später, jetzt erst, habe ich also erfahren, dass das kein Lager Ost war, sondern, dass das, dass das ein Konzentrationslager war. Wo ist das denn?

So, ich … gleich, entschuldigen Sie bitte. Also, das war … Aha, da! Wir wurden in die Stadt Ludwigsdorf gebracht. Und dort war, wie sich herausstellte, spä… später dann haben wir das erfahren, das war Groß Rosen.

Konstantin A.,

Interview za001, 10.09.2005, Interview-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“

Konstantin A., etwa 1943

Foto © Interview ZA001, 10.09.2005/Interview-Archiv „Zwangsarbeit 1939-1945“

Arbeitskommando

Foto © Memorial International/Fonds 21

„Ostarbeiterinnen“ auf einem Bauernhof

Foto © Memorial International/Fonds 21

Man muss erst mal begreifen, was das ist – Hunger. Hunger ist nicht der Wunsch, etwas zu essen. Hunger ist, wenn man ständig nichts zu essen hat. Ständig!

Deine Wirbelsäule klebt schon am Bauch,

dir ist übel und schwindelig, und du denkst nur darüber nach, wo du etwas zu essen herbekommst. Für ein Stück Brot hätte ich alles hergegeben. Ich habe immer die Norm geschafft. Ich musste meine Norm einfach schaffen, denn sonst hätte ich keine Essensmarke bekommen, Und wenn ich dabei fast draufging, die Norm habe ich geschafft. […] Ich habe gearbeitet, um zu überleben.

Ljubow Schkuljowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 172

Gruppenfoto

Foto © Memorial International/Fonds 21

Wir haben uns alle gut verstanden. Und trotzdem – es herrschten die Gesetze der Wildnis. Geklaut wurde in der Baracke nicht. Aber geteilt auch nicht. Willst du überleben, dann besorg dir was, denk dir selbst was aus. Wenn ich mir etwas besorgt hatte, dann habe ich es bei mir aufbewahrt. Jeder hatte seinen Bereich, seinen Nachtschrank, der wurde aber nie abgeschlossen. Da ist keiner rangegangen, niemand hat etwas geklaut.

Georgi Tkatschow,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 182

Ostarbeiterinnen in ihrer Freizeit

FOTO © BUNDESARCHIV (CC-BY-SA 3.0)

Freizeit in einem bayrischen Lager

Foto © Memorial International/Fonds 21

Oft sind Polen zu uns gekommen mit ihren Instrumenten. Dann versammelten sich alle, und es wurde ein großes Konzert organisiert – mit Polen, Russen, Holländern, Ukrainern. Deutsche kamen auch dazu. Sie spielten Tango, Foxtrott, na, was damals so modern war.

Anna Kirilenko,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 269

Bei der Rekrutierung von „Ostarbeiterinnen“ nahmen die nationalsozialistischen Behörden und der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz keine Rücksicht auf schwangere Frauen. Viele der verschleppten Frauen waren zwischen 15 und 25 Jahre alt und damit im gebärfähigen Alter. Die Frauen waren nicht nur sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen durch die Nazis ausgesetzt, eine Gefahr ging mitunter auch von den eigenen Landsleuten und anderen Zwangsarbeitern aus. Viele der Frauen gingen Beziehungen ein. Im Sommer 1944 gab es ungefähr 75.000 Kinder von „Ostarbeiterinnen“ im deutschen Reich. Da schwangere Frauen als Arbeitskräfte nicht voll ausgeschöpft werden konnten, sandten die Nazis die „Ostarbeiterinnen“ zurück in die Heimat. Dies änderte sich, als Sauckel im Dezember 1942 andere Anweisungen gab: Ausländische Schwangere sollten nicht mehr abgeschoben werden, sondern dafür sollten spezielle Entbindungs- und Kinderanstalten entstehen. Die Kinder der Zwangsarbeiterinnen wurden in diesen Anstalten von deutschen Ärzt:innen bewertet:

Sogenannte „gutrassige“ Kinder sollten nach der Stillphase den Müttern entrissen und im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie bei „arischen“ Eltern aufgezogen werden.

Die sogenannten „schlechtrassigen“ Kinder wurden in „Ausländerkinder-Pflegestätten“ eingewiesen, wo die meisten Kinder systematisch durch Vernachlässigung und Hunger ermordet wurden.

Ab März 1943 erlaubten die Reichsbehörden Abtreibungen für „Ostarbeiterinnen“ und rieten ihnen ausdrücklich dazu, diese Option zu wählen.

In einem „Ostarbeiterlager“, Februar 1944. Essenausgabe im Kinderhort des Lagers

Foto © Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0)

„Ostarbeiterinnen“ in Deutschland mit ihren Kindern nach Feierabend

Foto © Bundesarchiv (CC-BY-SA 3.0)

Im Grunde genommen arbeiteten wir gegen unsere eigenen Leute – wir putzten optische Linsen, die offensichtlich für militärische Zwecke eingesetzt wurden. Aber darüber haben wir nicht nachgedacht, das ist uns gar nicht in den Sinn gekommen.

Lidija Beketowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 221

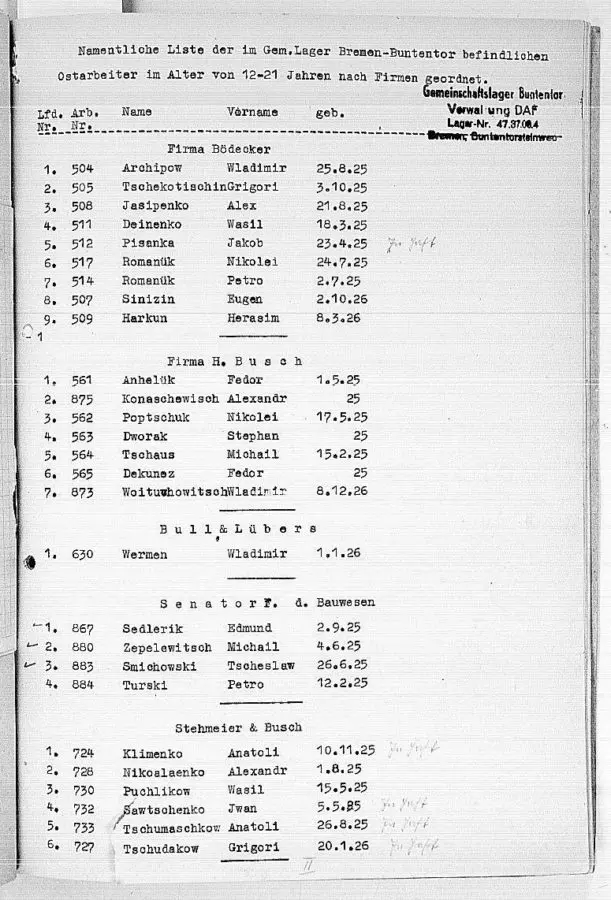

Auflistung der „Ostarbeiter“ im Gemeinschaftslager Buntentor Bremen

© Arolsen Archives

Wir bekamen einmal die Woche Geld. Nicht viel. Nadel und Faden konnte man sich dafür kaufen im Laden, Waschpulver, und Damenbinden habe ich mir mal gekauft.

Vera Dergatschowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 211

Die Frau schrie mich an wie eine Furie: ‘Du russische Hündin, du!’ Ich antwortete: ‘Die Menschen sind so, wie ihr Leben ist. Wir führen hier ein Hundeleben, was wollt ihr also von uns!’ Sie darauf: ‘Ab in dein Zimmer! Ich will dich nicht mehr sehen!’ Darauf ich: ‘Ich will Sie schon seit zwei Jahren nicht mehr sehen.’ Ich schmiss ihr die Schlüssel hin und verschwand in mein Zimmer. […] Die Frau schrie dann aus dem Schlafzimmer: ‘Denk dran, nicht weit von hier ist Dachau!’

Irina Sokolowa,

Für immer gezeichnet. Die Geschichte der „Ostarbeiter“, S. 209

Der Bunker Valentin ist die Ruine einer U-Boot-Werft der deutschen Kriegsmarine aus dem Zweiten Weltkrieg. In den Jahren 1943 bis 1945 wurden hier ungefähr 10.000 Zwangsarbeiter:innen aus ganz Europa eingesetzt: Zivilarbeiter:innen ebenso wie Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge. Mehr als 1600 von ihnen starben während der Bauarbeiten an Unterernährung, Krankheiten und willkürlichen Tötungen. Die größten Gruppe der Zwangsarbeiter:innen stammte aus der Sowjetunion, vor allem aus Belarus, aus der Ukraine, und aus Russland. Viele von ihnen waren sogenannte „Ostarbeiter“, aber auch sowjetische Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge waren an der Großbaustelle in Bremen-Farge eingesetzt.

Der Denkort Bunker Valentin ist ein Ort der Erinnerung an den Krieg und an die Verbrechen der nationalsozialistischen Herrschaft. Das Gedenken an die Opfer liegt dabei im Fokus. Er ist auch ein Ort der Dokumentation und der Forschung. Und er ist ein Ort der Begegnung, wo Menschen sich austauschen und gemeinsam lernen können. Die Vermittlung der Geschichte des Ortes findet durch multiperspektivische Zugänge in Führungen, Workshops und Projekttagen statt. Kunst- und Gedenkveranstaltungen ermöglichen weitere Zugänge und eine andere Art der Auseinandersetzung.

Foto © Landeszentrale für politische Bildung Bremen

![[bánja]](https://wp.dekoder.org/content/uploads/2021/01/000f2f3f4fd58d72e7656cb09352f45d-768x693.jpg)